| 日本岡山大学講師、博士 劉建雲=文・写真

|

| 筆者 | 郭沫若(1892~1978年)は魯迅と同じく、日本留学を通じて近代文明の啓蒙を受け、時代の試練を経てその名を世界に馳せた文豪の一人である。周知のように、彼は86年間にわたる生涯の中で、日本とは深いつながりを持っていた。青年期には10年間、日本に留学し、壮年期には亡命のため日本に10年も滞在した。なかでも旧制第六高等学校(岡山、六高と略す)在学中の3年間は、彼の人生にとってもっとも大事な時期だったといえる。なぜならまさにこの3年間に、彼は後に2人目の伴侶となる佐藤をとみと巡り合い、結婚、そして長男和夫を生み育てたのである。(文中敬称略)

1955年、郭沫若は戦後初の中国学術文化視察団を率いて、37年ぶりに岡山に訪れた。ホームに降り立った第一声は「岡山は私の第二のふるさとだ。自分の家に帰ったようだ」だった。岡山大学法文学部主催の歓迎会では1500人の学生を前に、「私は六高で3年間学んだ。岡大は六高を基盤にしてできたのであり皆さんは私の同窓だ。私は六高で科学を学び、岡山の自然から文学を学んだ。私の今日あるは岡山のおかげであり、岡山の土はなお私の体の中に生きている」と述べた。

後楽園を通って通学

郭沫若が六高に入ったのは1915年9月だった。最初の下宿先は岡山市国富294にあり、大家さんは小川春という60歳ほどの女性であった。同宿人には、後に東北師範大学の初代学長となった成仿吾ら留学生四人がいて、小川春は彼らの世話をよくしていたという。故郷の両親への手紙の中で郭は小川さんについて「とても親切で、衣服が破れば全部繕ってくれるし、部屋には鮮やかな花も飾ってくれます」と記している。

翌年2月、経済的なゆとりをもった郭沫若は、相生橋のそばにある内山下93のアパートに引っ越した。同年7月、東京へ、当時入院中の同郷の人を見舞いに行った彼は、東京板橋の聖路加病院で看護婦を勤めていた佐藤をとみ(1895~1994年)と出会い、当時の中国人女性に見られないをとみの職業婦人としての溌剌さに惹かれ、二人は恋に落ちた。岡山に戻った郭沫若は、をとみと週に4、5回の手紙のやり取りで、半年にわたり互いに愛の告白をし、をとみの将来についても真剣に考えた。郭がをとみに女子医学校を受験し、自分の奨学金の一部を学費とすることを勧めたので、受験準備のために、をとみは仕事をやめて岡山に来て郭沫若と同棲生活を始めた。

|

| 岡山後楽園における郭沫若の詩碑 |

をとみを迎える前、郭沫若は2度目の引っ越しを行った。新住所は岡山市弓之町81番地だった。をとみの義弟である陶晶孫著『漢文先生の風格』(『日本への遺書』東方書店)という短篇の中で、郭が弓之町に引っ越した直後の様子が記されている。その中で「軽く近々自分の妹が東京から来る」と言った、とある。この短篇はをとみの話を元に創作されたもので、すべてが事実とは言い難いが、郭沫若が一歩先に入居し、をとみが東京から来るのを待っていたことは十分考えられる。

弓之町の下宿は郭沫若がをとみを迎え彼女を受験勉強に専念させるために一時的に借りた住まいだった。実際、2人が同居して「2、3ヶ月」が経った同年3月に、をとみは女子医学校に入るため岡山を発った。をとみを見送った郭沫若は、いつもの通学途中にある鶴見橋にやってきて、「別離」という詩を詠んだと思われる。

予想外のことに、をとみは間もなく妊娠したことに気づき、5月にまた郭沫若の元に戻らざるをえなくなった。彼女の妊娠によって二人の同棲生活が長期化し、年末に長男、和夫が誕生した。

1955年冬、当時の岡山大学学長、清水多栄先生らに案内されて後楽園を見物した郭沫若は、通訳ぬきで、「38年前、この園内を通って六高に通学した。操山、旭川のボートなど何もかも懐かしい」と、嬉しそうに言った(『山陽新聞』)。

彼が「園内を通って」通学したのは、をとみと同棲生活を送っていた、弓之町からだったことが考えられる。

漢文先生一家との付き合い

岡山時代の郭沫若にとって、留学して初めて地元の一般市民と親交をもったことも注目すべき事実だといえよう。

郭沫若の自叙伝小説『月蝕』のなかで、「二木」という近所の漢文先生の存在とその一家との付き合いが記されている。

|

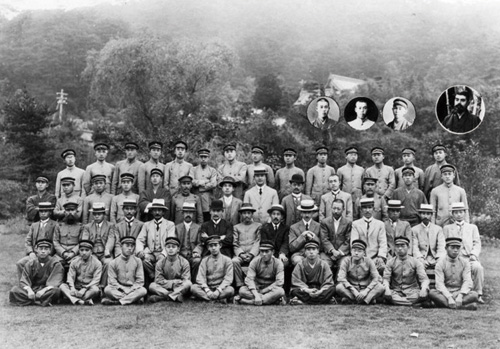

| 1918年第六高等学校卒業写真、第4列左より2人目が郭沫若(名和悦子博士提供) |

1917年、私たちは日本の岡山市内の偏僻な路地に住んでいた。路地の奥には二木という隣家があって、それは中学校の漢文の先生であった。をとみが彼らと同国人のために、そこの一家は特別に親切にしてくれた。そこの家には宇多という16歳の娘さんがいて、両家は非常に仲がよかったから、そこの家の人は皆私とをとみの関係を聞きたがった。その時彼女は私と同居したばかりで、彼らに問い詰められて、兄妹だと言った。その話を本当だと信じた漢文先生の奥さんは、をとみを息子の嫁にして宇多を私にくれると、いつも人に言っていた。をとみが岡山に3月まで住んでから東京へ勉強に行った。宇多とその母親がそれでいつも私のためにご飯を炊いたり掃除に来たりした。

しかし、漢文先生一家の友情はをとみが妊娠して東京から帰ったことによって一変した。「私達を罪人扱いにして時に白眼を加えた」。「宇多」だけは「いつもの笑容掬すべき態度を改めなかった」。人間味の溢れた微笑ましい一幕である。

『月蝕』のなかでもうひとつエピソードがある。六高卒業を目前にした郭沫若は、卒業後の暑いうちに日本の東北の海岸へ家族旅行に行こうと計画し、をとみは長男を連れて一カ月先に出発した。六月のある日の夜、一人家で試験の準備をしていた郭は突然「宇多」に呼び出され、外に出たら目に入ったのは鉤のような赤い月、つまり月蝕だった。これは『月蝕』という作品名の由来の一つともなっているが、筆者の調査では、1918年6月24日の夜18時46分から20時10分までの間、岡山では確かに部分月蝕が見えていた。

『月蝕』は郭の他の自叙伝小説と同じようにフィクションの部分があり、登場人物の名前も本名とは限らない。しかし、当時留学生の郭沫若は地元岡山の一般人と家族ぐるみでのつきあいを一年半も続けたことは疑いようのない事実である。この作品の中では、九州大学での留学を終えた郭沫若は、帰国する前に一度、家族で漢文先生一家を訪ねようと考えたが、「福岡と岡山は遠く離れていてついに行くことができなかった」ことも記されている。

人民中国インターネット版 2009年8月

|