現在と将来の関係導くために

中国社会科学院日本研究所所長楊伯江=文

1972年の中日国交正常化の後、国際情勢および中日の国内状況の変化に伴い、両国は経済や文化などの分野での交流・協力をいっそう必要としていた。

78年、中日両国政府は中日平和友好条約を締結し、72年の中日共同声明に示された諸原則と精神を法律の形で再確認し、中日の平和的共存、互恵ウインウインの発展のために重要な法的基礎を確立し、中日関係の持続的発展に新たな保障を与え、戦後の中日関係発展史上における重要な一里塚とした。

条約の精神は生きている

条約締結から45年がたち、中日両国の発展には大きな変化が起こった。平和友好条約の精神の礎はまだあるのか、条約は現在中日関係に存在する問題を解決に導けるのか。

条約の内容から、双方が以下の点を確認したことが読み取れる。①72年の中日共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであり、共同声明に示された諸原則が厳格に順守されるべきである②相互の関係において、全ての紛争を平和的手段により解決し、武力または武力による威嚇に訴えない③いずれもアジア太平洋地域においてもまたは他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国または国の集団による試みにも反対する④両締約国は、善隣友好の精神に基づき、平等および互恵ならびに内政に対する相互不干渉という原則に従い、両国間の経済関係および文化関係のいっそうの発展ならびに両国民の交流の促進のために努力する。

これらは45年前に締結した条約の内容だが、今日でも現実的意義と指導的意義を持っており、条約の精神の礎もいまなお存在し、依然として中日の平和的共存と互恵に重要な保障を与え、両国ひいてはアジア太平洋地域および世界の根本的利益に合致している。

中日両国は近隣であり、経済産業の構造にしても、社会発展の段階にしても、高い相互補完性を持っている。中国の産業アップグレードに伴い、中国は日本に追い付き、ひいては一部の分野で日本を追い越したが、両国は全体的にいえば相互補完関係にあり、一部の分野で深く依存し合っている。例えば、双方とも環境に優しい経済への移行、省エネ・排出削減を推し進め、また高齢化社会がもたらした試練に直面している。従って、中日が協力をさらに行う余地は非常に大きい。これらを順調に進めるには、中日平和友好条約の原則と精神が必要とされる。

45年前に中日が平和友好条約を締結したのは、国際戦略面の考慮に基づくほか、両国の経済・社会発展の需要にも基づいている。これらは条約に際立った時代性と内在的な原動力を与えた。

中国の改革開放は外国の科学技術、管理ノウハウを必要としていた。そして急成長した日本の経済は二度の石油危機を経て、いかに海外市場を開拓するかという問題に直面していた。巨大な市場と豊富な労働力を有している一衣帯水の中国に、日本が大きな魅力を感じていたのは間違いない。これらの要素は現在でも存在しているため、条約の精神は依然として現状に合致し、また中日関係に存在する問題を解決に導ける。

条約を順守する原動力と意義

百年間なかった大変動の下、国際秩序が大きな変革や調整を経験している。こうした背景の下、私たちは中日平和友好条約の精神をしっかりと守り発揚し、両国関係の長期的かつ安定的な発展を図り、中日およびアジアの輝かしい未来を切り開かなければならない。

私たちは二つの側面から問題を認識することができる。一つは、中日平和友好条約に示されている原則と精神は現在と将来の両国関係を導けるということ。この中には、72年の中日共同声明で触れられた台湾問題、日本が受諾したポツダム宣言の諸条項が含まれる。ポツダム宣言に重ねて言明されたカイロ宣言の条件に基づくと、戦後の日本の領土は本土の四つの島、および「吾等の決定する諸小島」に限定される。ここの「吾等」というのは、世界反ファシズム戦争期間中の主な対日作戦同盟国、すなわち中国、米国、英国および45年8月8日に日本に宣戦を布告しポツダム宣言に署名したソ連を指す。

もう一つは反覇権問題である。条約の中の反覇権条項は当時においても現在においても、重要な現実的意義を持っている。現在、米国はアジア太平洋地域の二国間・多国間同盟体系を利用して、日米豪印の協力枠組み「クアッド」、米英豪によるAUKUS連盟を含む「インド太平洋戦略」を推し進めている。また、日本は北大西洋条約機構(NATO)がアジア太平洋に進出するよう働き掛け、太平洋・大西洋という二つの同盟体系の戦略的連結を後押ししている。実のところ、これらは集団的覇権を取ろうとする行いであり、中日平和友好条約に基づき、中日両国ともこのやり方に反対すべきである。

また、条約は両国が経済関係と文化関係をいっそう発展させるとした。発展・協力の政治的基礎は、中日双方が平等互恵と内政に対する相互不干渉の原則に従うことである。台湾問題は中国の内政に属する。そのため、平和友好条約の内容に再び目を通し、中日関係の現状に照らし合わせると、条約の諸原則と精神が本当に守られ、実践されれば、中日間の多くの問題が法的根拠に基づいて効果的にコントロールされ、適切に解決されると分かるだろう。

もう一つは、中日は時代の発展と世界の変化にかんがみ、時代に合わせて条約の精神をさらに充実させ、広めるべきだということだ。78年以降の45年間に、国際情勢に大きな変化が生じ、中日関係も岐路に立たされている。こうした状況の下、いかに中日平和友好条約の原則と精神に基づき、現実と結び付けて、現在の時代の特徴と国際情勢に応じた、両国間の問題解決につながる道筋・方法を一歩踏み込んで模索するか。これについて、両国指導者は2019年6月に日本の大阪で「10項目の合意事項」に達し、「新しい時代の要請にふさわしい中日関係の構築」を打ち出したことで、答えを出した。また、両国指導者は昨年11月にタイのバンコクで会談を行い、「10項目の合意事項」を再確認した。新しい時代の要請にふさわしい中日関係の構築は、過去百年間なかった大変動の下で中日関係の発展方向を指し示しただけでなく、新時代に平和友好条約の精神を発揚し発展させた。

要するに、中日平和友好条約は今後も長期にわたり両国関係の発展を導くし、条約の精神の礎もいまなお存在している。これは45年後の今日に私たちが平和友好条約を記念し、順守し、発展させる原動力と意義の在りかでもある。

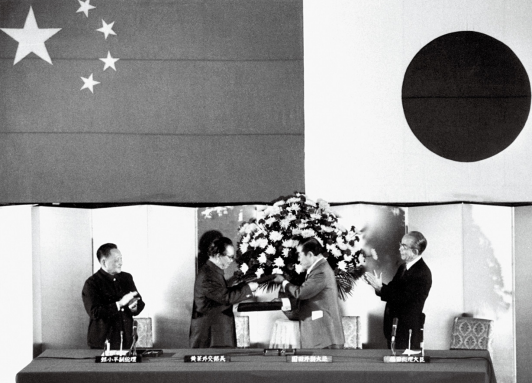

1978年10月23日、中日平和友好条約の批准書交換式が日本の首相官邸で行われた。当時の鄧小平副総理(左端)と福田赳夫首相(右端)が見守る中、黄華外交部部長と園田直外務大臣が国を代表し、中日平和友好条約批准書に署名し、交換した(新華社)