中国の科学技術の進化——米国に肉薄する実力と未来への展望

科学ジャーナリスト 倉澤治雄(談)

米国に迫る中国の実力

私は毎日、中国や日本、そして世界の科学技術の動向をウオッチしているが、中国の躍進には驚かされることが多い。科学技術分野における中国の実力はすでに米国に肉薄していると言っても過言ではない。

科学技術力を測る指標として、研究開発費、研究者数、論文数、論文の引用度などが挙げられるが、今はほとんどの指標で中国がトップとなっている。研究開発費に関しては、米国が依然上回ってはいるものの、政府の研究開発予算をOECD(経済協力開発機構)の購買力平価で見てみると、中国は2010年に米国を追い抜いた。米国は民間企業が大量の研究開発投資を行っていることもあって現在もトップの座を守ってはいるが、中国の伸び率を考えると、数年以内に追い付くのではないかと思われる。

ただ、研究の質、つまり高い引用度の論文を書いている研究者の数を見ると、中国はまだ米国の半分程度だ。しかしそれ以外のアウトプットは米国と並んでいるか、あるいは超えていることは間違いない。

また、中国の若くて優秀な研究者が世界で活躍していることは注目に値する。私の母校である東京大学の学生は3割が外国人、うち7割、つまり全体の2割は中国人である。大学院になると、その割合がさらに高くなる。私は東大の大学院の先生と話し合う機会が多いが、中国人の大学院生は本当に優秀で、博士課程にはすぐにでも教授にしたい人材がたくさんいるとのことだった。今後、日本の大学に来ている中国の研究者がノーベル賞を取ってくれることに期待したい。

中国の科学技術が急速に発展した背景には、いくつかの理由があるが、最大の理由は中国共産党の強い指導力だろう。米国では政権が変われば政策が変わるし、議会の承認という大変なプロセスを経なければならないため、政策がたびたび変更される。それと比較すると、中国の意思決定の強さ、選択と集中は確かに有効だ。

科学技術発展への展望

中国の科学技術の未来において注目すべき分野をいくつか挙げるならば、まずは人工知能(AI)だろう。世界のAIの論文の約8割が中国と米国だ。ChatGPT(チャットGPT)のようなものが中国ではどのように発展していくのか、私は非常に注目している。いま世界が注目しているDeepSeek(ディープシーク)はその一つだ。小型で軽量、なおかつ使いやすく、コストも安いと言われる。チャットGPTをはじめとする大規模言語モデルは1兆個ものパラメータを使って、大量に学習させて文章を生成する仕組みだが、こうした手法は膨大なデータと演算が必要となり、電力も必要とする。ディープシークが「蒸留(Distillation)」という手法で軽量化を図ったのは自然の流れだと思う。生成AIの大きな流れは小型・軽量化と複数の機能を使い分けられるマルチモーダルであろう。

もう一つは量子科学である。この分野は非常に範囲が広く、量子コンピューター、量子通信、量子マテリアル、量子センサー、量子生命科学など多岐にわたる。中国科学技術大学はこの分野で世界的なリーダーとなりつつある。量子コンピューターの製造や量子通信衛星では世界の最先端を走っている。中国がこの先どこまで発展するか、非常に興味深い。

また、中国の宇宙開発は目覚ましい進展を見せている。昨年10月、中国は初めての宇宙科学の長期計画を発表した。21世紀初の有人月面着陸に向けて、米中間の競争が激しくなっているが、実際に人間を月に送る計画を実現するにはまだまだ多くの課題をクリアしなければならない。まずはロケットと宇宙船の開発だ。現時点で中国はまだテスト飛行に至っていないが、今までの発展の状況は非常にスケジュール通りだ。もう一つは火星探査である。火星の土壌サンプルを地球に持ち帰る技術、いわゆる「サンプルリターン」について、中国は28年に天問3号を打ち上げて31年に地球に持って帰るという計画を進めている。

宇宙開発の分野では、中国と米国が競争は激しさを増している。私は米国との競争は全く否定しない。なぜなら、「科学技術とは競争と協力」だからだ。競争と協力なしで、科学技術は発展しない。現在、米中関係が非常に冷え込んで対立していると言われるが、科学技術や文化芸術の分野において、共に取り組むべき課題には協力して取り組んでほしいと心から願っている。

一方中国の科学技術政策には課題もある。最初に挙げられるのが、幅広い想像力を育み、新しいことや今まで他の人がやっていないことをやるような想像力を発揮させるような政策が、中国ではまだ十分とは言えない、ということだ。

もう一つは基礎研究のウエートが軽いということだ。中国はこの分野において、人材育成や研究開発への投資を十分行ってこなかった。基礎研究の重要性がより認識され、重視されるようになってはいるが、基礎研究は今日お金を投じて明日すぐに成果が出るものではない。そうした時間がかかる研究にもしっかりと人材や投資を行っていただきたい。

中国に対して私は「尊敬される科学技術強国になってほしい」と願っている。日本も1970年代から80年代にかけて半導体産業を急速に発展させ、高度経済成長を遂げた。しかし、その一方で国際的にバッシングを受け、尊敬される存在とは言えなかった。当時の私はフランスに留学していたが、フランス人から「日本は全てコピーだ。半導体は海賊版だ」と言われたことがあり、その時の悔しい思いは今でも忘れられない。このような経験があるからこそ、中国には尊敬される科学技術強国になってほしいと強く思う。

期待できる日中協力

日中間で協力可能な分野は多岐にわたる。日本は人材や予算の面で限りがあるものの、優れた研究のアイデアが数多くある。一方中国には豊富な資金力と人材がある。両国が互いの強みを生かして協力すれば、最良のパートナーシップが構築できるはずだ。

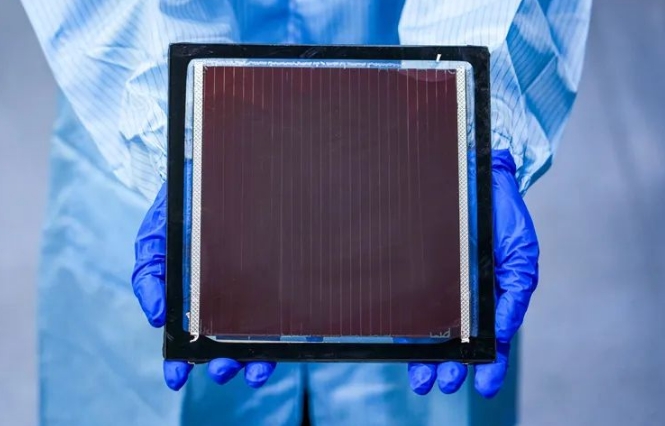

例えば、ペロブスカイト太陽電池という窓に貼っておくだけでよい透明な太陽電池がある。これは宮坂力桐蔭横浜大学教授が発明してノーベル賞の有力候補と言われているが、中国がいち早く製造に取り組み、しかも大量生産を開始した。中国製造のものは現時点で若干の性能差があるが、トライ・アンド・エラーが中国のやり方で、今後の品質向上には大いに期待できる。「とにかく作ってみる」というこの姿勢を、日本はもっと学ぶべきだろう。これに関しては、電気自動車の発展が好例だ。

学術界での協力にも期待したい。例えば光触媒関連の論文の8割は中国から発表されているのだが、その多くは光触媒が専門で東京理科大学の学長を務めた藤嶋昭先生の弟子によるものなのである。中国には藤嶋先生の弟子が150人ほどいるという。このような形での日中科学技術協力はすでに50年以上続いている。今後も発展する余地が大きいだろう。

環境を含む地球全体の問題が非常に大きくなっていることも無視できない。今後、小惑星や天体が地球に衝突して地球全体が壊滅的な被害を受ける可能性もある今、地球を守るための取り組みが求められている。温暖化しかり、気候変動の影響は今後ますます拡大していくことは間違いない。こんな時代だからこそ国と国とが力を合わせ、「今後の地球をどうするか」という視点で未来を考えてほしい。(李一凡=聞き手・構成)

倉澤治雄(くらさわ はるお)

1952年、千葉県生まれ。80年、日本テレビ入社、北京支局長、政治部長、報道局解説主幹などを歴任。2012年、国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合研究センター副センター長。17年、科学ジャーナリストとして独立。