悲しいが傷つかない災難のイメージ

劉檸=文

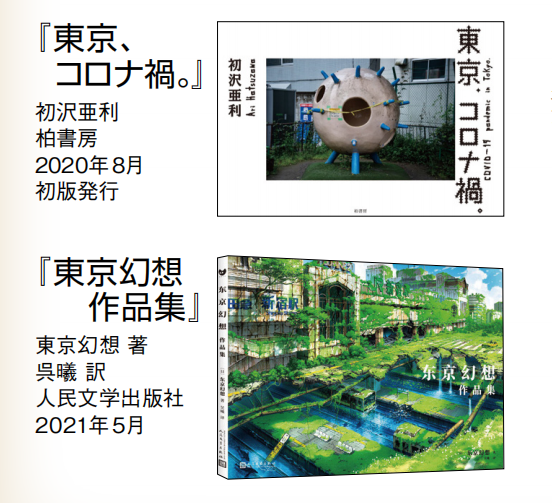

写真集『東京、コロナ禍。』は、気鋭の写真家である初沢亜利が、新型コロナ流行中の東京をパノラミックにスキャンしたものだ。その対象は室内から室外まで、駅から公園まで、商店街から料理店まで、普段なら人目に触れることのない自衛隊駐屯地、ひいては墓地にまで及んでいて、そのために、「パノラミック」と言っても全く過言ではない。

写真集が表現するのは、2020年の初春から夏までで、新型コロナウイルス流行初期の半年ほどの東京であり、はっきりとしたタイムラインがあって、叙事のリズムも緩急があり完璧だ。2月末、東京駅構内の喫煙室は人でいっぱいで、スーツに革靴姿の通勤客がスマートフォン(スマホ)を見ながらたばこを吸っている。3月末の上野公園では花見が禁止され、サクラが満開で空は一面のピンク色なのに、木の下には誰もいない。4月、羽田空港のフライトが激減し、駐機場は停められた航空機でいっぱいだ。街角や公共施設では、人々が自発的にソーシャルディスタンスをとるようになった。東京で初めての緊急事態宣言が発令された後、いつもは人の波でごった返している原宿駅と高輪ゲートウェイ駅には、全く人影がない……。

しかし、写真集のページをめくっていくと、抑圧的なムードの中に、美しく純真な笑顔を見ることができることに気付くだろう。目黒不動尊の参拝を終えたばかりの父と娘は、写真家のレンズに気付いたのか、父は手を振ってあいさつをし、娘はマスクの上からでもその笑顔を見て取れる。そして最たるものは路上生活者で、はだしで座り、ビールを飲みながら、「頑張れ」とばかりに右手を通行人に振ってみせたり、自作の詩を書いた色紙を人に示していて、そこには「我が人生に悔いあり」と書かれていたりする。

写真集の最後の1枚は、渋谷スクランブル交差点らしきところで、信号が緑になり、多くの人が横断歩道を行き交っている。マスク姿の人の群れの中で、マスクを着けていない長髪の女性がことのほか目を引く。彼女は無表情に前方を見据えているが、美しく魅力的で、周囲の雰囲気から全く浮き上っている。彼女の美はかくも日常的なのに、この時期には一種の張力をつくり上げ、環境と対峙し得るエネルギーを静かに放っている。

日本にとって、ある意味、新型コロナウイルスは3月11日の東日本大震災と同じように一種の複合型大災害であり、東京オリンピックはこのために1年延期され、国も社会も天文学的数字の代価の支払いを余儀なくされ、深い痛手を負ったといえる。災難に対する思考と災難のイメージは、もともと日本が得意とするもので、文学・芸術の衰えることのない資源ともなっている。

これは私に、中国でも出版された、日本の青年画家・東京幻想による画集『東京幻想作品集』を思い起こさせた。この画集には計142枚のカラーイラストが収められていて、廃墟と化した大東京が描かれている。このような奇怪な幻想は、東京の持つカリスマ的な雰囲気にまさにふさわしい――この大都会はまるで大きな野獣のようで、ずっと膨張し続けていて、そのエネルギーは無限だ。ある意味からすれば、これは芸術家の災難に対するイメージであるばかりか、ある種の未来に対するイメージと言えないこともない。

当然、写真集『東京、コロナ禍。』と同じように、『東京幻想作品集』もまた、芸術的な幻想テクストとしての風格と色調を帯びている。一言でいえば、悲しいが傷つかず、あきらめず、ある種の熱狂的な興奮を伴うものですらある。この点で、ちょうど現在の中国の若者世代に流行している無気力や悲観などの消極的な感情から成り立つサブカルチャー「喪文化」とは、ある種のコントラストを形づくっている。