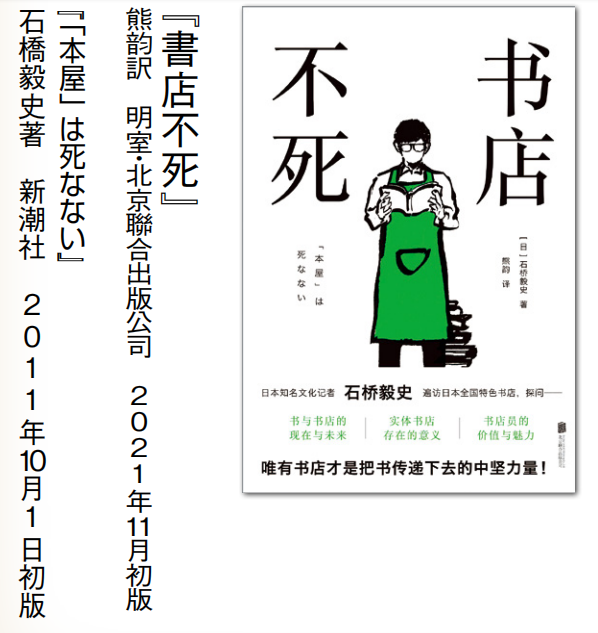

「本屋」があるから、「書店」は死なない

劉檸=文

私には昔から書店本を集める習慣があり、各国のものがあるが、大半は日本の出版物だ。いわゆる書店本とは、その名の通り書店に関する本で、書店の店主や書店員の追憶、著名書店に関する古今のノンフィクション作品、そして書店サスペンス小説や書店マンガもある。

新たに入手したこの『「本屋」は死なない』という本の作者は、出版業界新聞『新文化』の元記者で、長年書店業界の第一線で活躍し、リアル書店が急速に衰退していく現状を深く憂い、そのために全国各地の特色ある独立書店を対象としたフィールド調査を行った。『「本屋」は死なない』とは、そういった独立書店の店主たちが、書店業界が衰退するこの時代に、苦しい模索と試行錯誤により、とうとう一種の経営モデルを探し当て、自身の特徴を十分に際立たせつつ、残酷な競争の中で淘汰されずに生き残っていることを示している。作者の調査の結論というよりも、ある種の解決法といったほうが近いかもしれない。

日本の書店は今まさに未曽有の「地殻変動」のただ中にある。出版される新刊書籍は年々増加しているが、リアル書店は増え続けるコストのため、あるいはスマホの読み物や電子書籍の台頭のためにどんどん減少している。アマゾンなどのオンライン書店のほかに、蔦屋や紀伊国屋などの大型チェーン書店だけが生き残っている。チェーン書店の店舗数は多く、見た目は立派で、本の種類も豊富で、さらに多くが文具売り場やカフェなどが併設されていて、若者のデートにもってこいであるが、街角の誰もその名も知らないような「本屋」は消え去っている。しだいに、都市の文化生態がどんどんすさみ、自分の住んでいる町が何の面白みもない、無味乾燥なものに変わっていることに気付く。そのため、本を愛し、理解し、教養があるだけでなく、アイデアが豊富な人は、この生態の回復を試みて、中心部や主要駅から離れた、家賃も安い場所に、一軒また一軒と「本屋」を開き始めたのだ。

例えば、有名チェーン店「リブロ」で働きながら書評を書いていた原田真弓は、退職後に雑司が谷にたった5坪の古書店「ひぐらし文庫」を開いた。1970年代生まれの書店員田口幹人は、仕事を辞めて故郷の盛岡に戻り、JR盛岡駅の駅ビルの中にあるさわや書店フェザン店で店長を務め、全地域の支店に仕入れる歴史小説を選んでいた。洗練され、非凡なポップを書くため、彼は毎日早朝3時半に起きて読書をし、毎月平均90冊を読んだという。

この本で私は、東京そして地方都市のありふれた路地裏に、こんなに多くもの「変わった」書店が潜んでいることを知った。新刊書籍もあれば、古書もあり、漫画もある。夫婦でやっているところも、一人でやっているところも、無人のところもある。読書スペースを提供しているところもあれば、インスタ映えし、デートにうってつけのところもあれば、宿屋を併設している書店すらある。こうした大小さまざまな「本屋」は全て、まさに大型チェーン書店がカバーするのが難しい「波長域」を持つもので、彼らは新刊書籍や古書などの特色ある書店経営を行っているだけでなく、ある意味で書籍を媒介とした新型都市文化のアイデア・スペースでもあり、新文化が生まれる場所となっている。

さらにもう一点。作者がベテラン書店業界人であるため、自分自身の観察・調査を語ると同時に、出版業界の伝統的な因習や慣例と結び付けて現実問題を語ることができ、意識的・無意識的に、読者は日本の出版文化に関する豆知識を学ぶことができ、お堅い出版史を読むのにも劣らないほどの収穫がある。