「非対称性」超え新たな時代へ

2025年が明けました。 激動の世界へという感慨を抱きながら新しい年を迎えました。

この「激動」というのは、まさに、中国で言われる「世界は百年間なかった変局が加速」という言説に通じるものです。一言に凝縮すれば、「世界は変わる!」という思いを一層深くしながら年をまたいだということです。さらに言えば、次の新たな世界秩序への「過渡期」の時代を、いま、私たちは生きているのだということを強く実感するものです。そして同時に、この「激動の世界」は「不確実性」に満ちた世界でもあります。それゆえ、確かな世界観、時代観がいつにもまして求められる時だと痛感します。

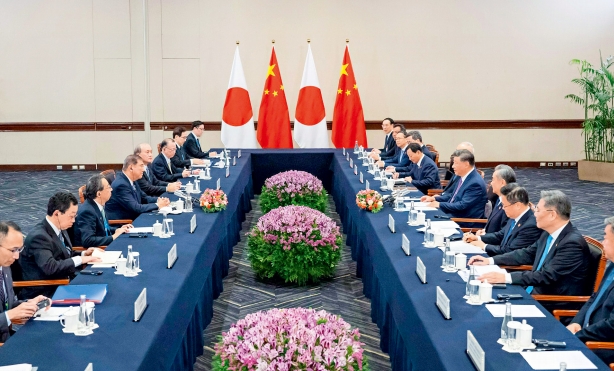

昨年秋、南米ペルーのリマで開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の場で、日本と中国、中国と米国の首脳会談が行われました。新しい年の歩みを始めるに当たり、この二つの首脳会談から何を学びとる必要があるのか考察してみます。

日中首脳会談に何を見る

「非常にかみ合った意見交換だった」。首相就任後初めて中国の習近平主席との会談に臨んだ石破茂首相が会談を終えて記者団に語った言葉です。「会談時間は当初予定の20分間からおよそ35分間に延びた」(日経2024年11月17日朝刊)というのですが、日本のメディアの報道からは、「日中両国の共通利益をめぐって協力する『戦略的互恵関係』を包括的に推進し、建設的かつ安定的な関係を構築することを改めて確認した」ということ以上に踏み込んだ内容は見えてきませんでした。「戦略的互恵関係」という言葉を挙げるだけで事足れりとするのではなく、石破首相が語るべきは「戦略的互恵関係」の中身をどう構想し、どう進めていこうと考えるのかではなかったでしょうか。さらにその前提として、これからの日中関係についての大局観を語っていれば「非常にかみ合った」と言えたかもしれません。

一方、中国の報道によれば、習主席は「現在、国際・地域の情勢は混迷しており、中日関係は改善・発展する重要な時期にある」として、「両国関係は2国間を超えた重要な意義を持っている。中国は日本と共に、中日間の四つの基本文書の確立した原則と方向に照らして、『互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない』という中日の重要な共通認識を堅持し、共に中日の戦略的互恵関係の推進に努め、新たな時代の要求に沿った建設的かつ安定的な関係構築に尽力していきたい」と述べた上で、「中国の発展は世界のチャンスで、日本などの周辺諸国にとっては、よりチャンスとなる。日本側には中国側と共に、正しい相互認識を確立し、戦略的観点と全局的視野から両国関係の正しい方向をしっかりと把握し、双方が達成した重要な政治的共通認識を具体的な政策と実際の行動によって実行に移し、歴史を直視し、未来に向かって、歴史や台湾地区などの重要な原則的な問題を適切に処理し、建設的に溝を管理・コントロールし、両国関係の政治的基礎をしっかり守ることを望んでいる。双方は人的・文化交流と地方間交流を深化させ、両国の国民、特に若い世代の相互理解を促進しなければならない。中日の経済利益と産業チェーンとサプライチェーンは深く融合しており、双方は協力・ウインウインを堅持し、世界の自由貿易システムとサプライチェーンの安定・スムーズな流れを維持しなければならない。そして国際・地域における協力を強化し、真の多国間主義を実践し、開かれた地域主義を発揚し、世界的課題に共同で対応していかなければならない」と語ったというのです(人民網日本語版2024年11月16日)。日本と中国がよって立つべき原則と日中関係がどうあるべきかを余すところなく尽くしていると言えるでしょう。

ここでは、私たちは、あらためて原則の重みと大局観の重要性を知る必要があると考えます。ともあれ、石破首相が「非常にかみ合った」という言葉に続けた「首脳間を含むあらゆるレベルで頻繁に意思疎通、あるいは往来を図り、課題と懸案を減らしていく」ということをぜひ具体的に推し進める年になることを期待するばかりです。

中米首脳会談に見るべきこと

日中首脳会談に前後して米国のバイデン大統領と習主席の中米首脳会談が行われました。両首脳の会談は1年ぶりであることに加え、米国大統領選挙でトランプ氏が大統領に返り咲くことが決まった直後の会談であることから、従来の会談以上に世界の注目を集めました。もちろん、日本のメディアが言うように「トランプ氏復権前に安定化協議」という「思惑」がこめられていたということも否定できないでしょう。しかし、トランプ氏がそうした自分抜きで確認された「枠組み」に沿うかどうか極めて不明確な中では、「思惑」について想像を巡らせてもあまり生産的な意味は見いだせないと思います。ここでは習主席が「過去4年間、中米関係は何度も浮き沈みを経験したが、対話と協力も繰り広げ、全体的に安定が実現された。過去4年間の経験は総括に値し、示唆するものを銘記する必要がある」とした「総括」に目を向け、何が要諦なのかを確認しておくことが重要だと考えます。

「これには少なくとも次の点があると私は考える」と習氏は言葉を継いで、「第一に、正しい戦略的認識を持つこと。第二に、言ったことは必ず守り、着手したことは必ずやり遂げること。第三に、対等に付き合うこと。第四に、レッドラインやボトムラインを越えようとしてはならないこと。第五に、対話と協力を多く行うこと。第六に、人々の期待に応えること。第七に、大国としての責任感を示すこと」と語っています(人民網日本語版2024年11月18日、以下引用は同様)。実に平明な語り口ですが、現在の世界情勢における中国と米国という世界の二大国の在り方にとどまらず、われわれ全てにとって、目指すべき在り方を端的に示していると言えます。

習氏は続けて「中国としては、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展に尽力するという目標に変更はなく、相互尊重、平和共存、協力・ウインウインに照らして中米関係を取り扱うという原則に変更はなく、自国の主権・安全保障・発展上の利益を断固として守るという立場に変更はなく、中米両国民間の伝統的な友好関係を継続したい考えに変更はない。中国は米国と引き続き対話を保ち、協力を拡大し、溝を管理・コントロールし、苦労して得られた中米関係の安定化への勢いを継続することを望んでいる」として、中国がよって立つ原則を改めて鮮明にして、次期大統領たるトランプ氏に、何を守り、どこに立つべきかを迫ったと言うべきでしょう。

さらに、米国のみならず日本、世界に向けて立脚すべき原則が逐条的に網羅されて語られています。前の引用と合わせて長くなりますがとても大事なところなので引いておきます。

▽「台湾独立」分裂行為と台湾海峡の平和・安定は水と火の如く相いれない。米国が台湾海峡の平和を維持したいのであれば、「台湾独立」という頼清徳氏と民進党当局の本質を明確に認識し、慎重に慎重を期して台湾問題を取り扱い、「台湾独立」に明確に反対し、中国の平和的統一を支持することが極めて重要だ。

▽中国国民の発展の権利を剥奪することはできず、無視することは許されない。全ての国は国家安全保障の確保を必要とするが、その概念を拡大解釈してはならず、ましてやこれを口実に悪意を持って他国を制限し、抑圧してはならない。

▽いわゆる「中国によるサイバー攻撃」には証拠もなければ道理もない。中国自身が国際的なサイバー攻撃の被害者であり、いかなる形のサイバー攻撃にも一貫して反対し、これを取り締まっている。

▽中国は南中国海における領土主権と海洋権益を断固として守る。南中国海を巡る争いを管理・コントロールする最良の方法は一貫して、当事者間の対話と協議だ。米国は南沙(英語名スプラトリー)の島や礁を巡る二国間の争いに介入すべきではなく、挑発的衝動を黙認・支持すべきではない。

▽ウクライナ問題における中国の立場と行動は一貫して公明正大である。すなわち、双方間で活発に仲裁を図り、和平交渉を後押しし、平和のために奔走し、事態の緩和を後押しするために努力することだ。

▽中国が朝鮮半島における戦争や混乱が起きるのを認めることはあり得ず、中国の戦略的安全保障と核心的利益が脅かされるのを座視することはあり得ない。

新たなトランプ政権のスタートに当たり、ここに中国の原則的立場が改めて明確に示されていると言えます。これほどまでに中国が原則を重視、強調するのは、原則は、トランプ氏の「得意とする」(?)ディール(取引)の「材料」にはならないということを、トランプ氏はもとより日本のわれわれも肝に銘じなければならないからだと思います。

さらに、これは昨年の年初の号にも引いたことですが、「自国の願望やモデルに照らして他国を形作ろうとするのは、そもそも独りよがりであり、典型的な覇権主義であり、決してうまくいかない。中国は米国を変えようとはしておらず、米国も中国を形作ろうとしたり、変えようとしたりすべきではない。米国が『新冷戦』を求めず、中国と衝突する意図がないなどの約束を実行に移し、中米関係が健全で安定した発展の軌道に戻るよう共に推進することを希望する」(2023年11月13日中国外交部定例会見、毛寧報道官)という「呼び掛け」を、今こそ思い起こす必要があると考えます。これは日中関係のこれからを展望する際にも忘れてはならない原理、原則としてしっかりと胸に刻んでおく必要があると考えます。

これからの時代の日本の課題

戦後80年を迎える今年は、私たち日本の在り方が、さらに深く、鋭く問われる年になると思います。過去の歴史に誠実にそして真摯に向き合うことは当然として、現在の日本の在り方に対する真剣な省察が欠かせないと考えます。ここでは、この現在の日本の在り方について重ねて問題提起をしておきたいと思います。重ねてというのは、すでに本連載の中で述べたことがあるからです。それは日米と日中の「非対称性」の克服です。現在の日本はあらゆることが「日米同盟」基軸としてということに終始していることはご承知の通りです。米国と日本の間には事実上中国を対象とする、端的に言えば、中国を事実上の「敵」とする局面にある「日米安全保障条約」があり、戦後日本の全てはここによって立つ「仕組み」で動くという歴史を重ねてきています。一方、日本と中国の間には「日中平和友好条約」があります。そこでは相互に「敵としない」さらに「他を敵としない」ことを前提として認め合うことになっています。つまり、どちらもかつての戦争、日中戦争と米英はじめ連合国を相手とした太平洋戦争、すなわち第2次世界大戦をこえるための「戦後処理」であるにもかかわらず、一方は「敵」を求め、もう一方は「敵」を求めないという度し難い「非対称性」を内に持っているというわけです。ですから、日中間に礎として日中平和友好条約があるように、日米間の「日米安全保障条約」を「日米平和友好条約」に変えることを、私たち日本人は真剣に目指すべきではないのかと考えるのです。これこそ戦後80年の日本の私たちが向き合うべき課題であり、日中2国間のみならず広くアジア、世界における日本への信頼を醸成し、平和な環境で相互に繁栄を目指す基礎になっていくはずだと、そして、これからの日中関係を発展させる力になるはずだと確信するのです。

21世紀もすでに四半世紀を経ることになります。新たな世界、新たな時代への過渡期に生きる私たちにとって、日米と日中におけるこの「非対称性」の超克こそが歴史的課題としてあることを、そして今こそ、日本の在り方を新しくしていく生き方を目指す時に来ているということを、心からの問題提起としたいと考えます。