箏が伝えつなぐ心の交流

箏は中国で長い歴史を誇る弦楽器の一つで、戦国時代(紀元前475~同221年)に秦ではやり始めた。現在まで2000年余りの歴史があり、昔から「仁智の器」「群声の主」「衆楽の師」といった美しい呼び名もある。また、唐の詩人・白居易(772~846年)には、「車を奔らせて牡丹を看る、馬を走らせて秦箏を聴く」という詩句がある。

一方、和名で「こと」とも呼ばれる箏が日本に伝わったのは唐代(618~907年)、日本の奈良時代とされる。8世紀に建てられた奈良の正倉院には、世界で唯一の唐箏の残存部分が宝物として保存されている。その残存部分から唐箏の形や構造や弦の数が分かり、唐箏を復元する際の参考とした。またこれは、中日両国の箏による交流の実物としてのよりどころであり、長きにわたる両国の音楽文化交流の証しでもある。

中国と日本の箏楽は、同じルーツから始まっているが、長い歴史の流れの中でそれぞれがその土地に合った箏楽文化を生み出し、異なる軌跡を描きながら発展してきた。

中国中央テレビ・音楽チャンネルの番組「風華国楽」で民楽合奏『青雲志』を演奏する筆者(今年7月1日放送)

中国箏の起源

中国の箏の起源は、史料によると信頼性が高いとされる説が三つある。一つは「古代人が箏を作った」という説で、その根拠にはいくつかある――晋代(265~420年)の陶融という人物の妻・陳氏が著した『箏賦』にある「後夔が箏を作った」との記述。後夔は堯舜時代の人物で、今から約4000年前にさかのぼる。また漢代の文人・応劭が当時の社会の風習などについて著した『風俗通』には「秦将の蒙恬が五弦の箏を作った」とある。さらに後晋の歴史書『旧唐書』には、「古代の音楽家の京房が十三弦の箏を作った」とも記されている。

二つ目の説として、唐代の小説家・趙璘の小説『因話録』にある「が分かれて箏となった」という言葉が根拠として挙げられる。この「瑟」は箏の前身とされる古代の弦楽器だ。三つ目は、前出の『風俗通』にある「箏は築に由来する」という説だ。「築」とは竹製の打弦楽器の一種だ。

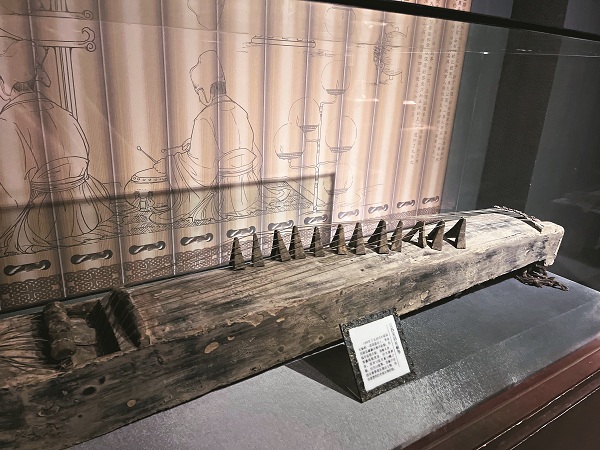

1991年11月、江蘇省呉県の長橋村で戦国時代の箏1張が出土し、現在、同省無錫市の中国民族音楽博物館に収められている。この箏の胴体部分は、1本の木から切り出され、全体に黒漆が塗られていたが、その大部分はすでにはげ落ちていた。胴体に12の弦を通す穴と弦を引っ掛ける12のほぞがあることから、十二弦箏と呼ばれる。秦代以前の箏類の出土物は極めて少なく、重要な歴史的文化財としての価値を持つ。

しかし、現在中国で広く普及している箏は、「古箏の父」と呼ばれる古箏制作者の徐振高氏と、その師である繆金林氏が1963年に共同で作り上げた「S型岳山21弦制」箏である。

唐箏の日本伝承

中国では盛唐期に13弦の箏が普及した。唐は周辺諸国との文化交流を重視したことから、燕楽(古代の宮廷音楽)と共に十三弦箏も日本に伝わった。日本の遣唐使の藤原貞敏は834年、入唐後に当時著名な琵琶奏者だった劉二郎に音楽を学んだ。劉の娘は箏の名手で、藤原は後にこの娘を妻とした。また、箏曲などの文献集である日本の『琴曲抄』には、唐代の箏楽文化が伝わっていた史実が記されている。

例えば、平安時代の女官・石川色子が唐の人に箏を習い、887年に当時の宇多天皇に箏楽を手ほどきしたとある。また889年には、唐は、弾箏博士の皇孟学が率いる62人の楽隊を日本に派遣して、箏の弾き方を伝授。日本の朝廷では箏の演奏がはやり、天皇や大臣なども箏の弾き方を学んだという。

以後、箏は次第に邦楽の中心の楽器となっていった。平安時代の箏の名手として知られる藤原師長は、唐・宋時代に中国から日本に伝わった箏曲を『仁智要録』という箏譜に編さんした。この中には、『春鶯囀』(ウグイスのさえずり)や『泛龍舟』(龍舟を浮かべる)など百曲余りがある。また、唐代の箏の音調や調弦、演奏方法などが記されており、古代の両国における箏音楽の交流の一端がうかがえる。

中国の古箏が日本に伝わると、「楽箏」「築紫箏」「俗箏」「新箏」の四つの段階を経て発展していった。まず奈良時代、箏は主に雅楽演奏の伴奏楽器として用いられ、「楽箏」と呼ばれた。「楽箏」は安土桃山時代にも雅楽の中に残っていたが、その後の箏音楽の発展に伴い、一部が民間や寺社にも伝わっていった。

続く中世期、僧であり音楽家でもあった賢順により、箏は僧や武士、医師などにも広く伝わった。賢順を創始者とする筑紫流箏曲で使われる箏を「築紫箏」という。さらに江戸時代に、八橋検校(検校は盲人団体での官職名)によって「築紫箏」の調弦法や音階が改められ、これを「俗箏」と呼ぶようになり、寺社から本格的に民間へと伝わった。

そして17世紀に生田検校が生田流を創始。箏曲と地歌(三味線歌)を組み合わせ、地歌・箏曲という箏楽の形式をつくり出した。18世紀後半になると、山田検校によって山田流が作られ、生田流と共に現在の日本の箏の主要な流派ができ上がった。

その後、明治になると、箏は日本の上流階級の女性がたしなむ芸事の一つとして、教養や育ちの良さを示す象徴ともなった。大正以降、箏曲に西洋音楽の要素が取り入れられるようになると、宮城道雄(1894~1956年)をはじめとする音楽家たちは西洋の作曲技法と融合させ、日本の箏曲はさらに発展を遂げた。

中国の古箏九派

中国で、古箏は秦・漢時代(紀元前221~220年)に西北地方から全国各地に広まった。箏楽は各地の民間音楽に深く根を下ろし、2000年余りの歳月を経ても衰えていない。また、長期にわたって地理的な環境や気候、民俗、方言などの影響を受けたことにより、次第に省や地域によって箏派が形成され、陝西・山東・河南・浙江・潮州などの九大流派ができ上がった。

地理的な違いから流派によってそれぞれ特色がある。例えば、陝西箏派の曲はどれも現地の歴史物語の色彩を帯びており、その旋律は美しく物悲しげで、激しく叙情的だ。代表的な作品には『秦桑曲』『姜女涙』などがある。また山東箏派の箏曲の特徴は、山東人の話し方のように情熱的で朗らかだ。代表的な作品に『漢宮秋月』『四段錦』などがある。河南箏派は左手でのグリッサンド奏法を多く使う独特なスタイルを確立。このグリッサンドは河南方言でいう「児化音」のようで、代表的な作品には『漢江韻』『蘇武思郷』などがある。また浙江箏派の箏曲は江南の弦楽・管楽の特徴を取り込み、優雅で繊細、柔らかく、上品な武道のような風格を持つ。代表的な作品には『月児高』『高山流水』などがある。

以上が各流派に分かれた中国の伝統的な箏楽だ。それが時代の移り変わりと共に、近現代には創作の面で輝かしい発展を遂げた。

1950~60年代には『慶豊年』を代表とする両手演奏の技法が生み出された。また60~70年代には『戦台風』『豊収鑼鼓』を代表とする革新的な演奏法で現実を表現する箏曲が現れた。さらに80年代から現在までの現代箏曲の創作は、さまざまに発展する時期を迎えた。

演奏者や中国の作曲家が作った『如是』『蒼歌引』『陽光大地』などの曲だけでなく、外国の作曲家が中国の箏楽のために作った曲も登場した。例えば、ドイツの作曲家ロベルト・ゾリティシュ氏が創作した古箏の作品『逆水行船』などがある。今では、伝統的な箏楽も現代的な箏楽もどちらも人気があり、世界各地の舞台で演奏されている。

江蘇省無錫市の中国民族音楽博物館に展示されている戦国時代の箏(2022年9月撮影)

日本の二大流派

日本に13弦の唐箏が伝わって千年以上たつ。一方、日本では近世箏楽の祖・八橋検校が「俗箏」を創始した。その後、八橋検校の孫弟子であった生田検校は生田流の、山田検校は山田流の祖となった。日本の箏の流派は師弟関係によって受け継がれている。

楽曲面での両派の違いは、生田検校は箏の演奏に三味線を取り入れ、箏と三味線の合奏という形をつくり上げた。山田検校は箏の伴奏に歌を多く取り入れている。両派は外見上では、爪の形に角爪(生田)と丸爪(山田)の違いがある。また両派にはそれぞれ盛んな地域がある。生田流は主に京阪神を中心とした西日本で、山田流は主に関東を中心とした東日本で行われている。

日本の箏楽芸術もその独特な自然条件や地理的環境の影響を受けており、全体的に「和敬清寂」の精神世界を追求している。生田流の代表的な曲には『春の海』『落葉の踊り』などがあり、山田流には『四季の眺』『八重衣』などがある。

箏人は皆「家族」

長い歴史の中で、中国の箏楽は絶えず発展してきた。その美しい旋律、豊かな音色、精緻な芸術は多くの人々に愛され、古箏は中国で最も学ぶ人が多い民族楽器となった。また、小中学校・高校でも古箏演奏の授業が行われている所もあり、テレビ番組でも箏の演奏は欠かせない。

箏は日本人の普段の生活でもよく見られ、大変好まれている。茶道や華道にも箏楽は欠かせない。日本の伝統的な祝祭日には、街や路地のあちこちで箏曲の調べが流れ、祝賀の雰囲気をさらに高めている。また入学式や卒業式、結婚式などの厳粛な式典でもよく箏の演奏が行われる。日本人の心の中で箏は「和の文化」を表す存在となっている。

昨年は中日国交正常化50周年だったが、5年前の17年8月には、その45周年を記念して「中日民族楽器交流演奏会」が東京・中野の野方ホールで盛大に開かれ、両国の芸術家が箏の演奏を披露、観客から喝采を受けた。出演した日本で活躍する中国人芸術家は、「素晴らしい文化交流のイベントは、人々に忘れられない幸せな気持ちを残します。これは最も大切で、何物にも代えられない精神的な財産です」とその感動を語っていた。

最後に、中日両国の人々がより多くの箏楽交流を行い、箏楽発展の新たな時代を共に築き上げることを願いつつ、漢俳を一句詠み拙文を締めくくりたい。

箏音越重洋

弦歌不絶入心房

和漢譜新章

(箏音重洋を越え

弦歌絶えず心房に入り

和漢新章を譜す)

梁沢寧

1999年3月、山西省太原市生まれ。南京師範大学音楽学院大学院在学中。6歳の頃から箏を習い始め、今年、中国中央テレビ・音楽チャンネル(CCTV15)の番組「風華国楽」に出演。

人民中国インターネット版