「越境と発展:中国の日本学研究と日本の中国学研究——北京日本学研究センター設立40周年記念国際学術シンポジウム」が北京で開催

10月25日から26日にかけて、北京外国語大学主催、北京外国語大学日本語学院、北京日本学研究センター、教育部国別・地域研究育成拠点北京外国語大学日本研究センターが共催、国際交流基金協力による「越境と発展:中国の日本学研究と日本の中国学研究—— 北京日本学研究センター設立40周年記念国際学術シンポジウム」が北京外国語大学で開催された。

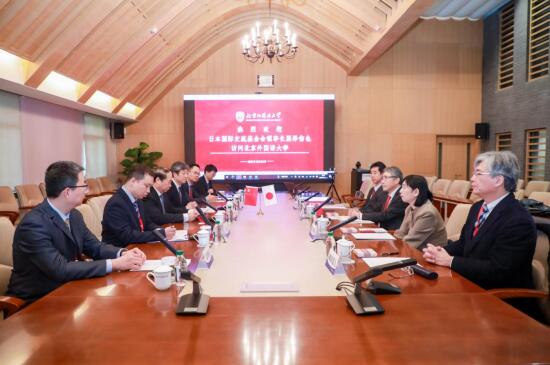

北京外国語大学党委書記の王定華氏、日本駐中国大使の金杉憲治氏、国際交流基金理事長の黒澤信也氏がシンポジウムに出席し、祝辞を述べた。また、北京外国語大学党委常務委員・副学長の趙剛氏、日本駐中国大使館公使の園田庸氏、参事官の名子学氏、東京大学教授・北京日本学研究センター主任教授の園田茂人氏、国際交流基金北京日本文化センター所長の野田昭彦氏、副所長の野崎浩司氏、国際交流基金日本研究部事業第一グループ長の塩澤雅代氏らも出席した。シンポジウム開会式は、北京外国語大学日本語学院院長・北京日本学研究センター主任の周異夫氏が司会を務めた。

王定華氏は「百年に一度の大転換期が加速し、人類が再び歴史の岐路に立たされている現在、中日関係には『二国間を超えた』重要な意義がある。時代とともに進み、新しい情勢の下で両国が協力してウィンウィンを実現する方法を模索することは、新しい時代が我々この世代の学者に与えた、免れることのできない栄誉ある使命だ」と述べた。さらに「約70年にわたる日本語学科の厚い蓄積を持つ北外は、北京日本学研究センター設立40周年を契機に、国内外の学者に深い議論を行うプラットフォームを構築し、中日比較研究の発展に貢献したい」と意気込みを示した。

金杉憲治氏は「北京日本学研究センターは設立以来、中国における日本研究・日本語教育の分野で中核的な研究・人材育成機関として発展し、日本研究・日本語教育分野の優れた学者や、各分野で日中関係の発展を支える優れた人材を多数育成してきた」と評価。さらに「今後、北京日本学研究センターが設立40周年を契機に、日本及び国内外の大学との学術交流を一層深め、日本学研究の国際化を引き続きリードし、推進していくことを期待する」と述べた。

黒澤信也氏は「北京日本学研究センターは、国際交流基金にとって最も重要な交流協力プロジェクトの一つであり、中国における日本研究の発展と人材育成の過程で常に中核的な中継地点としての役割を果たしてきた」と語った。また「同センターが育成した日本語教育・日本学研究分野の多くの優れた学者は、日中両国や世界中で活躍し、両国の交流協力の中核となる存在となっている。今後、北京日本学研究センターが世界の日本研究の深化と協力、国際研究ネットワークの構築において鍵となる役割を発揮することを期待する」と述べた。

本シンポジウムは「基調講演」「ラウンドテーブル」「パネルディスカッション」「分科会」の4つのセクションから構成され、国内外の大学・研究機関から340名余りの専門家・学者が参加した。(写真・北京外国語大学提供)

人民中国インターネット版