泉の都から海岸の仙境へ 影絵と秧歌彩る斉魯の地

蔡夢瑶=文 済南市党委員会宣伝部 煙台市党委員会宣伝部=写真提供

山東の地では、二つのまったく異なる「水」が2種類の魅力的な都市の雰囲気を形作っている。西へ行くと、泰山の支脈から流れる清らかな水が古都・済南で、星を散りばめたように点在する泉となり、仁徳を重んじる儒家の文化精神を育んできた。東へ行くと、渤海の荒波が煙台の海岸を打ち、海上シルクロードを支える帆船を育て、「八仙が海を渡る(1)」物語のような豪快さを生み出してきた。

今月号の「美しい中国」では、山東の済南と煙台という二つの都市に迫る。詩的な古城と仙境の海岸の間で、古くから「斉魯」と呼ばれるこの地に伝わる「剛」と「柔」が調和した山海の伝説を体感しよう。

済南――山と泉が共生する千年の文脈

山東の省都・済南は2600年以上の建城史を持つ古い都市だ。千仏山が天然の緑のびょうぶのように町の南を守り、連綿と続く尾根が都市の骨格を支えている。1209の泉が大地に散らばった真珠のように、路地裏や公園の隅からこんこんと湧き、都市の鼓動のように流れている。

千仏山に伝わる上古の伝説

朝の千仏山では、石段にまだ露が付き、興国禅寺の鐘が鳥の鳴き声と共に朝霧に広がる。この山は標高わずか285㍍だが、済南の人々にとって高い文化的な象徴となっている。ここは「五岳」の筆頭に当たる泰山の北へ伸びる支脈であるだけでなく、上古の聖王・舜帝が耕作した地でもあり、岩肌には数え切れないほどの歴史的伝説が刻まれている。

「千仏山」と刻まれた花崗岩の門をくぐり、唐槐亭の脇へ進むと、樹齢千年を超える古いエンジュの木が見えてくる。幹は半ば枯れているが、その空洞の中から若木が力強く伸びており、まるで母に抱かれる赤子のようだ。ガイドが唐代の名将・秦瓊がここで馬をつなぎ休んだ物語を、生き生きとした口調で観光客に語っている。

松柏に覆われた緑の小道を登ると、興国禅寺の黒塗りの扁額が視界に入る。千仏山は古くは「歴山」と呼ばれ、隋の時代に山東で仏教が盛んになり、信者たちが山に「千仏寺」を建て、岩壁に百体以上の仏像を彫ったことから、次第に「千仏山」と呼ばれるようになった。千仏寺は唐代に興国禅寺と改名され、現在も寺院の南側の岩壁には千年前に人々が彫った仏像が衣を風にたなびかせ、穏やかにほほ笑む姿が残っている。

隣の歴山院内には舜帝が祭られている。院内の花崗岩の彫刻は、仁德が万物を感化するという東洋の寓話を語っている。言い伝えによると、舜は若い頃、庶民として歴山の麓で荒地を開墾しながら苦労して暮らしていた。ある日、農作業をしていると、その徳の高さに感応して、一頭の野生の象がやって来て彼を手伝い始めた。舜はそれを鞭打つことなく、優しさをもって接し、竹製の籠をたたいて合図を送りながら象を導いた。すると象は毎日彼の土地を耕してくれた。さらに鳥の群れが飛来して草むしりを手伝った。これが数千年にわたって語り継がれる「象耕鳥耘」の伝説である。

山頂の一覧亭に登ると、視界が開ける。遠くで黄河が金色のリボンのように、「斉煙九点」と呼ばれる九つの青い峰をつないでいる。済南市内の入り組んだ路地が一望でき、大明湖が鏡のように市街地にはめ込まれ、「一城山色半城湖(町の至る所から山が望め、町の半分は湖に抱かれている)」という詩的な景色が目の前に広がる。

清泉に宿る都市の鼓動

千仏山の青々とした森林は天然の貯水タンクで、雨を木々が吸収して、絶えず済南の泉水に活力を与えている。

済南の護城河(城を囲む堀)は中国で唯一、泉水が集まってできた川だ。護城河に沿って船で移動すると、数々の名所を巡ることができる。

船が黒虎泉を通ると、そこでは朝早くから水をくむ人々の長い列ができている。泉水は三つの巨大な虎の頭をかたどった石像の口から勢い良く噴き出し、方形の池に流れ込む。済南の人々は、さまざまな形のバケツにひもを結び、器用に池へと放り投げる。手首をひねりながら引き上げると、バケツはたちまち冷たく甘い泉水で満たされる。泉水はお茶を入れたりご飯を炊いたりするのにも使われる。バシャッと水をくむ音が、泉の都の一日を告げる合図のように響く。

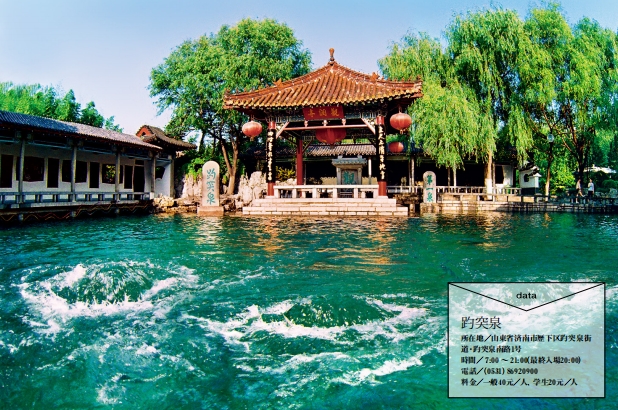

泉城広場を過ぎて船で十数分も進むと、水音が一気にとどろく。3本の水柱が澄んだ泉の池を突き破って立ち上がり、雪のような飛沫が咲き誇る。これこそが、清の乾隆帝から「天下第一泉」と称賛された「趵突泉」だ。北宋時代の文豪・曾鞏が済南に太守として赴任していた際、この泉の「ゴボッ、ゴボッ」と湧き上がる音を耳にし、その音に似た漢字「趵(跳ねる)」と「突(ほとばしる)」をあててこの泉に名を与えた。巨大な泉眼は昼夜絶え間なく水を噴き上げ、その音はまるで遠雷のようだ。池の周囲にはあずまやや楼閣が点在し、歴代の人々が残した碑文がこの自然の驚異への賛嘆を物語っている。

護城河沿いには屋台が立ち並び、精巧な工芸品、面白い無形文化財グッズ、白くて柔らかい「泉水豆花」(泉水を使ったおぼろ豆腐)など目移りするものばかり。五龍潭に着くと、木陰に長机がいくつか置かれ、観光客が二、三人ずつ座り、1杯2元の「泉水大椀茶」を味わっている。「各店で使っている茶器は違います。趵突泉では青磁の碗、黒虎泉では建盞と呼ばれる黒い碗、ここ五龍潭では透明な桜柄の碗を使っています」と店の主人が説明しながら、琥珀色の茶を碗いっぱいに注いだ。

済南の泉水で入れた茶は、香りが清らかで甘く、渋みが少なく、後味が長い。「昔、乾隆帝もこの茶を飲んで絶賛したんだよ」と、地元の人々は茶を飲みながら談笑し、泉の音に耳を澄ませながら夏の暑さを癒やしていた。

船が泉の合流点へ近づくと、水面がきらきら輝く大明湖が現れる。そこには、陽光に照らされた蓮の花々が咲き、しだれ柳が湖岸に垂れ下がる。晴れた日に湖畔に立って特定の角度から見ると、遠くの千仏山の姿が水面にくっきりと映り込む。湖南岸に建つ「稼軒祠」は、南宋の豪放派の詞人・辛棄疾(字・幼安)を記念した祠だ。彼は済南出身で、若き日には郷土で抗金の義勇軍を率いた。その詞句「酔里挑灯看剣(酔いの中、灯火の下で剣を見る)」の豪胆さは、今なお人々に愛されている。

また辛棄疾と共に「済南二安」と称される婉約派の詞人・李清照(号・易安居士)は、大明湖の北東岸にある「藕神祠」に祭られている。彼女が『如夢令』で「誤入藕花深処(うっかり蓮の花の奥深くに入り込んでしまった)」と詠んだことで、清代の文人たちは彼女を「蓮の女神」としてあがめた。祠の壁画には、少女の易安が蓮池を舟で渡る場面が描かれており、かつて大明湖が三十里にもわたって碧葉に覆われ、軽舟が白鷺を驚かせる風景が、まるで千年の時を超えて、目の前によみがえるかのようだ。

世界に広がる影絵芝居

大明湖の南の百花洲では、今まさに素晴らしい芝居が上演されている。

「バン!」と板を打つ音とともに、小さな舞台の幕が開く。丸い額に大きな目をした影絵の人形が横顔を見せながら幕の上に跳ね上がる。操っているのは、済南皮影(影絵芝居)の第5代継承者・李娟さん。10本の指を器用に動かし、人形が天秤棒を担いで「町を巡る」様子を演じている。これは影絵芝居『趵突泉伝説』の主人公――干ばつの年、昼夜問わず水をくんでは民を救った若き医師の物語だ。彼の善行に心打たれた仙人は、三つ口の白玉のつぼを贈る。しかしそのつぼを狙う悪党が現れ、奪おうとする中でつぼは砕け、飛び散った水が町中にあふれ、72の名泉となった。その中でも特に勢いのある三つの流れが、趵突泉へと姿を変えたという。

この芝居を李さんはすでに何度も演じてきた。1915年、彼女の高祖父が影絵芝居を済南に持ち込んだ。100年以上にわたり、済南皮影はさまざまな伝統芸能の節回しを取り入れ、済南方言で神話物語を演じ、地元の人々の暮らしに欠かせない精神的な糧となった。「山東は昔から芸の宝庫で、みんな伝統芸能が大好きなんです」と李さん。年配の人々から「影絵芝居は当時の人々にとって、アニメのような存在だった」と聞かされることも多いという。

影絵芝居では通常一人で複数の役をこなす必要があるが、女性が男性の声を演じるのは特に難しい。李さんは伝統的な影絵芝居の「男性にしか伝えない」という慣習を打破し、「女性影絵芝居チーム」を結成した。チームの女性たちは彫刻刀で人形の模様を彫ることができ、さらに女性ならではの感性で影絵をモチーフにしたピアスや髪飾りなどの文化クリエーティブグッズも開発している。

日本の山口県は山東省初の国際友好都市だ。李さんはかつて影絵芝居を携えて山口県を訪れた。そのために、彼女は鉄腕アトムなど日本の代表的なアニメキャラクターの影絵人形を作り、日本語のせりふも勉強した。少しなまりのある発音で異国の観客を笑わせられたとき、李さんは影絵芝居を世界に広める決意を固めた。

今や彼女の影絵は30以上の国を巡っている。10歳のときに初めて舞台に立ち、『大明湖荷花仙女』の影絵芝居を演じた情景を思い出すと、祖父が弾く三弦の伴奏が耳元で響いているかのようだ。暮れなずむ百花洲、大明湖のほとりにある影絵のアトリエでは、今日も女性たちが新作の準備に励んでいる。幕は下りても、泉の物語は世界へと流れ続けている。

| 2下一页 |